こんばんは!

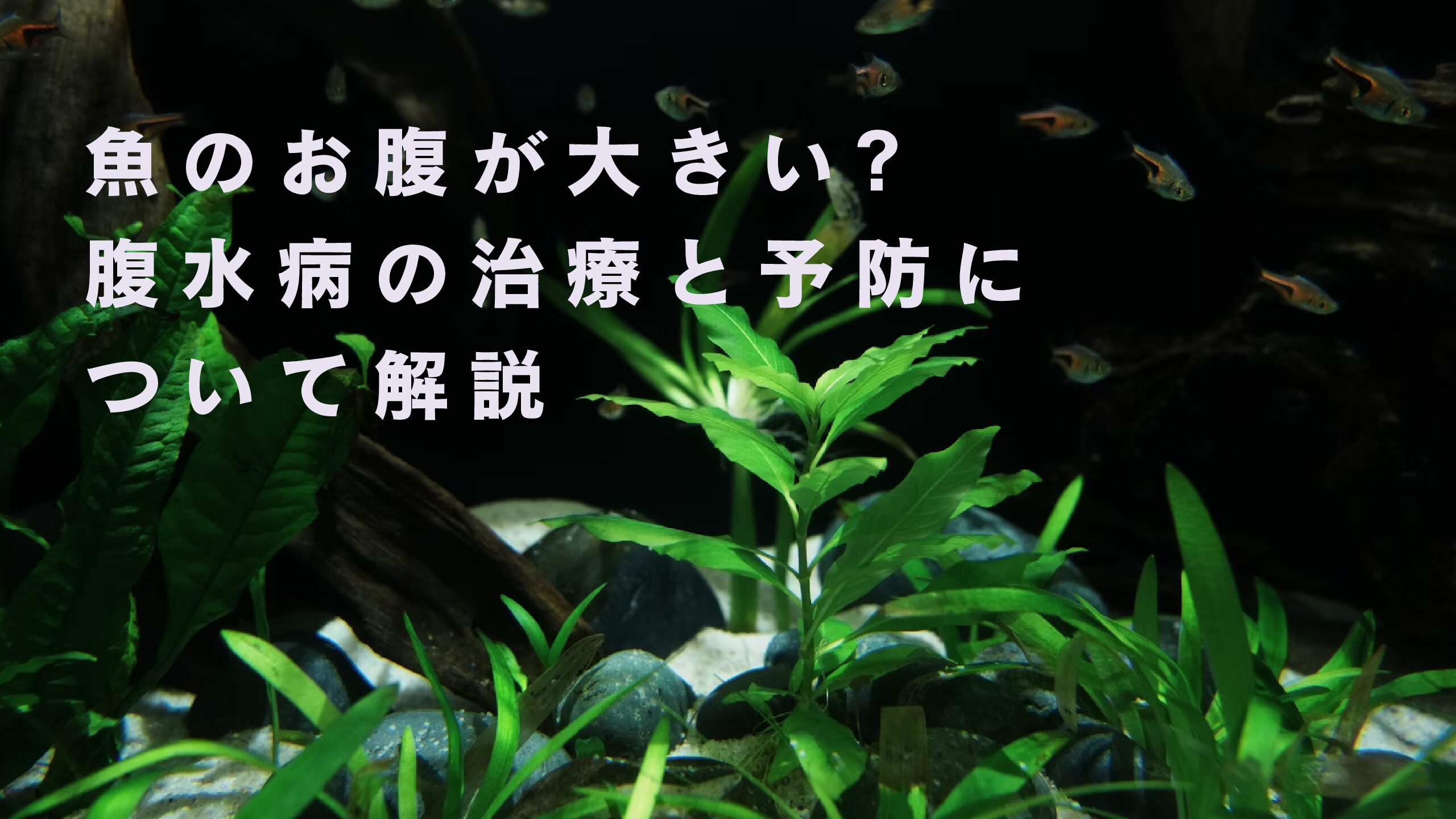

前回は熱帯魚の腹水病の原因と特徴について見ていきました。

このページでは腹水病の対応策と予防について見ていきましょう!

腹水病はお腹の中に体液がたまりお腹が風船のように膨らむ病気です。細菌感染、寄生虫、水質悪化やストレスが引き金となり引き起こされ、進行が早く放置すると取り返しがつかなくなり、最悪は衰弱死してしまう病気です。

腹水病は早期発見・早期治療がとても重要です。

腹水病の症状は以下になります。

- お腹が少しづつ膨らむ、進行すると不自然に大きくパンパンになる。

- 鱗が逆だって松かさのように見える。

- 白いフンをするようになる

次項から対応策と予防についてみていきましょう!

腹水病になった時の対応

大事な家族である熱帯魚が腹水病になってしまった、このまま何も対策しなければ衰弱死してしまう。そうならない為に対応や、準備をしておくといい事についてみていきましょう。

1.隔離

腹水病を発症してしまった時、まず最初に行うべき事は病魚を別の水槽に隔離することになります。隔離水槽を(ホスピタルタンク)とも呼びます。

隔離する事によりほかの魚への感染拡大を防ぐとともに、これから紹介する水質や薬剤の管理がしやすくなり治療に専念することが出来るからです。しかし本水槽と違い「バクテリアが育っていない」ので水質の悪化が早いというのが注意点です。

2.水質

隔離用の水槽にはカルキ抜きした新しい水を使いましょう。そして水温も少し高め(26℃~28℃)に保ちエアレーションをしっかりとやり、酸素供給をしっかり行ってあげましょう。

そうする事により免疫力を高めることができ病気に打ち勝つ環境を作る事ができます。

治療法

腹水病の魚を別の水槽に隔離が完了したら、速やかに治療を行っていきます。 腹水病は進行すると治療が難しくなるため、早期発見、早期治療が重要となります。

腹水病の治療法として2つ紹介したいと思います。

- 塩水浴

- 薬浴

1.塩水浴

まず塩水浴とは、なぜ塩水浴が効果的なのかについて。

塩水浴とは?塩水浴が効果的な理由

魚はもともと「体液の塩分濃度=0.6%」前後を保っています。淡水中では体内に水が入り込みやすく、腎臓が常に余分な水を排出しています。

- 腹水病は腎臓や内臓が弱って余分な水を打でなくなった状態

- 外の水に塩を加えて浸透圧を調整してあげると体内に水が入り込みにくくなる

- その結果、むくみ(水腫)や松かさ症状が和らぎやすくなる

このように塩水浴は「腎臓の働きを助けて体力を維持する支持療法」になります。

塩水浴の濃度と計算方法

基本の濃度は0.3~0.5%(水1Lに対して塩3~5ℊ)

例:

- 10Lの水槽 → 30~50gの塩

- 20Lの水槽 → 60~100gの塩

水量は水槽のサイズを計測することにより求めることができます。

例:

- 幅20cm×奥行き30cm×高さ20cm(水面高さ)=12,000 = 約12L

- 幅30cm×奥行き30cm×高さ20cm(水面高さ)=18,000 = 約18L

自身の水槽に置き換えて計算してみてください! ヾ(•ω•`) ガラスの厚さもあるので外寸で計算して「15%程度」少なく見積もれば大体OKです。

上記の例でみると

・ 幅30cm×奥行き30cm×高さ20cm(水面高さ)=18,000×0.85=15,300=約15L

魚種別の塩分濃度の目安として

- グッピー、プラティ、モーリー、ベタ → 0.3~0.5%

- コリドラス、オトシンクルス、プレコなどのナマズ系 → 0.1~0.2%まで

- エビ類・貝 → 塩浴不可

塩は「NaCl100%の食塩」か「アクア専用塩」を使用しましょう!ヨウ素・マグネシウム入りの食塩、調理用の岩塩はNGです。

塩水浴の基本的な流れ

1.隔離水槽を準備

・底砂をしいていない、カルキ抜きをした新水を使用。

・水温は本水槽と同じくらいが好ましい(26~28℃推奨)

2.塩を溶かす

・上記で計算した量の塩を数回に分けて溶かす(浸透圧ショックを防止する為)

3.エアレーションを入れる

・水面が軽く揺れる程度に(酸素不足を防止)

4.塩水浴の期間

・3~7日を目安に

・毎日1/3換水し、その分の塩を再計算して追加

5.観察

・呼吸、体の膨らみ、食欲の回復を確認してみる

・改善が見られない場合は薬浴を併用しましょう

・回復が見られたら通常の水槽へ

注意点

いきなり0.5%にすると浸透圧ショックで魚が弱ってしまい急死することがあります。なので、最低でも30分~1時間、時間が取れるようであればもう1時間から2時間ほど時間をかけて、少しずつ塩を溶かして濃度を上げていきましょう。

また塩や薬を入れると水中の酸素が減りやすいので、水面が揺れる程度のエアレーションを常時行いましょう。

薬浴、または薬浴との併用

腹水病は多くが細菌感染(特にエロモナス菌)によるため、塩水浴だけでは改善しないことが多いいです。そのため薬浴との併用が望ましいです。

腹水病に使われる主な薬

- グリーンFゴールド顆粒

- 観パラD

- エルバージュエース

薬浴の基本的な流れ

1.隔離水槽を準備

・底砂をしいていない、カルキ抜きをした新水を使用。

2.薬を投入

・規定量の薬を時間をかけて投入

3.エアレーションを入れる

・水面が軽く揺れる程度に(酸素不足を防止)

4.薬浴の期間

期間は3~5日間、水が汚れたら1/3換水を行い、薬を補充

5.観察

魚の様子を観察し、回復が見られれば通所の水槽へ

薬浴と塩浴を同時に行うとより効果的です。

また活性炭の入っているフィルターやろ材などは、薬の成分を吸着してしまい効果が薄くなってしまうので、使用しないようにしましょう。水質の悪化には水替えで対応しましょう。

一番大事!予防すること!

腹水病は一度かかると治療が難しい病気なので、予防が何より大切です!

腹水病の予防ポイント

- 水質をきれいに保つ

- 過密飼育を避ける

- 水温を安定させる

- バランスの良いエサやり

- ストレスを減らす

つまり「清潔な水・安定した環境・適度なエサ」この3つを守ることが、腹水病の予防策となります!

これはCTAサンプルです。

内容を編集するか削除してください。